3月22日、立ち技格闘技団体K-1によって「K’FESTA.3」が開催された。さいたまSAでの1万人規模の興行は、コロナウィルス感染拡大による自粛ムードに完全に逆行して開催された。

前日に埼玉県知事が「自粛要請を聞き入れてもらえなかった」と表明したことから、翌日のスポーツ紙やワイドショーでは非難の声が上がった。だが同時に「英断」とする声もある。音楽イベントなど他の大型ショービジネスや、他の格闘技プロモーションが興行を取り止める中、なぜK-1は決行したのか。

感染拡大懸念は当然あった

言うまでもなく開催には感染拡大の懸念があった。人が集まる時点で懸念があるし、応援で声も張り上げるのだから尚更だ。タイではラジャダムナンやルンピニーといった有名ムエタイスタジアムでコロナウィルスが感染拡大したと言われている。感染拡大は当然考えられる懸念であった。

しかし「だからK-1は愚かな奴らだ」と結論付けるのは早計に思う。そういう単純化は好きではないし、多分事実でもない。これだけ明らかなリスクテイクをK-1はなぜしたのか。なぜK-1は火中の栗を拾いに行ったのか。そんな観点から考察をしてみたい。

K-1=中小企業

K-1はネームバリューが強いので、よく知らない人はあたかも世界的な巨大組織と思われるかも知れないが、今の実態は中小企業と思えばいい。

かつてゴールデン帯を賑わせた華やかなK-1は2012年に経営破綻しており、そのブランドや映像使用権はファンドや他団体に売却された。そのK-1ブランドを日本の有志が資金を募って再び使用可能にし、K-1 JAPAN GROUPとして興行を打っているのが今のK-1である。一時はそのコントラストを強調すべく「新生K-1」を名乗っていた。

JAPANと銘打つだけあって旧K-1と比べると規模は各段に小さく、ゴールデン帯の地上波放送も無い。開催地も今や全て日本国内のみだ。従って現在のK-1とは、格闘技イベントを打つ中小企業であり、今回のイベント決行問題の本質は、中小企業におけるリスク判断の問題であることがわかる。

(実際には現在のK-1は実行委員会形式をとっているが、固定の運営会社もいるので、いち中小企業と考えるのが良いと思う)

海老で鯛を釣るビジネスモデル

格闘技興行は固定費型のビジネスである。設備投資がほぼないので固定費型という表現に違和感があるかも知れないが、会場費用やファイトマネー等の経費は「来場者数に関係なく一括でかかる費用」なので固定費である。客足が鈍いから仕入れを減らすといったことができない、と言えばわかりやすいかも知れない。従って設備投資こそ伴わないものの損益分岐点が高い(一定の売上に到達しないと利益が出ない)、だが分岐点を越えれば利益も大きい、という特性があり、健全な収益構造を得るためには損益分岐点を越えること、つまり客席をしっかり埋めることが重要となる。

だがこの話はあくまでも会場での入場料収入(ゲート収入)の話だ。実際にはそれ以外の収益源も考えられる。放映権料だ。

旧K-1ではこの放映権料が大きな財源になっていた。部外者なので具体的にはわからないがインタビュー等から推定するにファイトマネーは1人1試合に対し8桁に至ることもあった模様。ゲート収入でこれを賄うのは困難なので、やはり放映権料によるブーストが効いていたのだろう。しかしこれは放送してもらうことに莫大な費用がかかるハイリスクハイリターンの構えでもある。当時のK-1がこのリスクをとったのは、マス市場に進出したい思惑があったからだろう。そして一定の成功を収めたものの、最終的にはハイリスクの負の側面が表出し破産の道を歩んだ。

一方で現在のK-1はこの放映権料が安いものと推測する。既述の通りK-1の放送チャネルは深夜帯の地上波とインターネットテレビのabemaTV。ゴールデン帯の頃とは得られる金額が桁違いに低いだろうし、abemaTVは業績自体が2017年の開局以来一貫して赤字だ。以前のようにK-1へ潤沢な財源を提供しているとは考え辛い。むしろabemaに関しては宣伝効果と割り切ってほぼ無報酬でやっている可能性すらあると見る。

興行の前に高額の固定費を支払うのに、放映権料など間接的な収入には以前ほど期待ができず、会場をきっちり埋めることでようやく利益が出る。K-1の興行ビジネスはまさに「海老で鯛を釣る」ようなものと言えるだろう。

K-1の目標は国内でのスモールサクセス

町工場のような中小企業が圧倒的な技術力で実は世界を掌握している。こんな話は美しいし素晴らしいが、実際のところそんな話を語れる事業は世に少ない。資本に勝る大企業との正面衝突は中小企業にとってやはり難しく、弱者なりの成功=スモールサクセスを目指すのが現実的だ。そもそも事業というのは存続しているだけで価値がある。よってこのような弱者の戦略は何も恥ではないし、むしろ「ニッチャー戦略」「差別化戦略」等の言葉で支持される上等な戦略だ。

現在のK-1もその例に漏れずスモールサクセスを目指している。旧K-1は強い資金力とコネクションを武器に立ち技格闘技というジャンルを世界のマス市場に訴求したが、今は資金調達が難しくなっているうえにGLORYなど大型の競合もいる。従来の戦略はもはや通用しない。その観点で現在のK-1の興行内容を見ると、明らかにマス市場への訴求を捨て特定市場にターゲットを絞り込み、ターゲットを確実に満足させる打ち手を揃えている。隆々としたグローバル組織にはなれなくとも、日本で確実に事業を続けていくという意思が感じられる。実際K-1 JAPAN GROUPは目標を「100年続く事業」と公言しており、全体的に整合性が感じられる。

<現在のK-1におけるダウンサイズの例>

●会場動員規模

旧K-1:2~4万人、最大9万人 → 現K-1:0.5~1万人

●開催国

旧K-1:半分は海外 → 現K-1:9割が日本、2014年以降海外開催なし

●提供チャネル

旧K-1:地上波全国ゴールデン

→ 現K-1:地上波ローカル深夜帯、インターネットテレビ

「Kの箱庭」

K-1はしばしば「帝国」「村」「集落」等と表現される。その心は「閉鎖的」という意味だ。世界を標榜してはいるが開催地は日本だけだし、ある程度決まった選手で試合を回している感が否めない。階級間が狭いので行ったり来たりして対戦カードを回しているケースもある。外国人選手はたまに織り交ぜるスパイス程度で主食はやはり日本人選手。未知なる強豪の発掘を是とした旧K-1とはかなり違うし、最強を追求する格闘技の本質からすら外れていると言っても過言ではない。これだけを聞くと、スモールサクセスが目標とはいえ、大丈夫かと不安もになる。

ところがその効果として、K-1の興行は面白い。本当に面白い。狭い世界で選手のことがよくわかっているだけに会場も試合も盛り上がるマッチメイクを組みやすい。勝って欲しい選手がいればその選手が大体勝つ。どちらが勝つかわからない試合は接戦の好試合になる。自然、会場の熱もアツい。

格闘技はその競技柄アップセットがあるため顧客の満足度が低くなるリスクが付きまとう。それをほぼ完全に無効化しているのがブック(台本)を持つプロレスだが、K-1はブックなしにプロレス並みの満足度を試みていると言ってもいいだろう。閉鎖的だからこそ発揮できる強みがここにある。

グローバルに見えて実は閉鎖的に回る世界観によってターゲット顧客の満足度を上げる。これが現在のK-1のビジネスとしての要である。だから逆にその閉鎖性を崩す行動には拒否反応を示す。旧K-1時代からの功労者であるHIROYAや、その実弟でベルトまで巻いた大雅ですら、他団体との交流戦を試みたことでK-1から追放されている。次世代のホープとして大々的に売り出されていた平本蓮も同様に放逐された。2013年から始められたオフィシャルジム制がこの閉鎖性の強化に一役買っているものと思われる。

「帝国」「村」「集落」…。様々な表現が可能だが、周到な調整の末に純度の高い世界観を作っていることに敬意を表し、ファンも含めた閉鎖的な生態系をここでは「箱庭」と呼びたい。

K-1の判断は合理的な意思決定の結果

さてそんなK-1にとって今回の事態はどう映ったか。

大会を決行すれば感染拡大の可能性がある。大丈夫と言い切る術はない。

だがゲート収入を確保せねば利益が出ず事業が続かない。よって無観客試合という選択肢はとれない。

中止すればキャンセル料がかかってくる。会場であるさいたまSAは元より、設営業者等にも無償というわけにはいくまい。よりによって年間最大イベントのK’FESTAと重なってしまったことが今となっては恨めしい。

中小企業なので高額の負債には耐えきれない。中止は簡単だがひとたびハンドルが破産に向けば坂を転がるように一気に凋落だろう。

…ざっとこんなところだろうか。

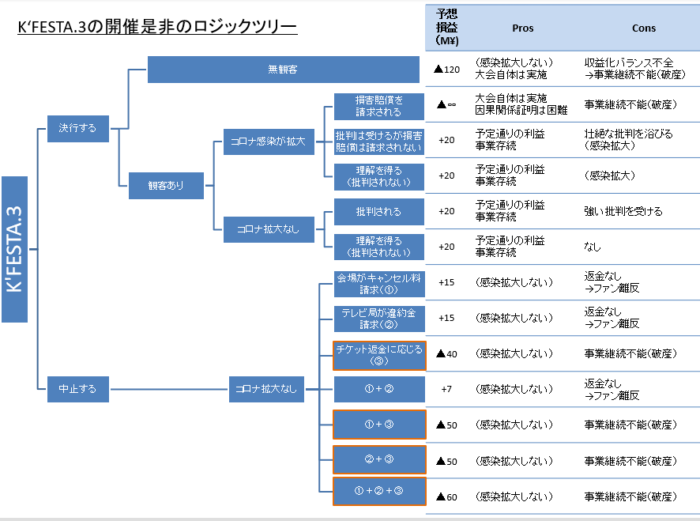

K-1はこれら状況を総合して意思決定をするわけだが、ここではその意思決定をデシジョンツリーで考察したい。

※さいたまSAの利用料は10百万円(HPに記載あり)。ゲート収入はチケット価格の中央値×10,000人=150百万円で計算。広告宣伝費を売上予想の10%、ブランド使用料を同2%とし、ファイトマネーはゲート収入がある限りは支払うこととした。違約金は支払予定金額の100%。あくまでも部外者の推算。

デシジョンツリーには、自分の意思で選択できる分岐とできない分岐とがある。この観点で今回のツリーを見ると、後半は自分の意思での選択がほぼできない。従って序盤での選択にかかる責任が重い。難しい判断だったことがわかる。

そして各ルートを評価すると、経済合理性で言えば圧倒的に「決行する」に分があることがわかる。破産に繋がるルートが2つあるが、うち1つは自分の意思で選ばないことができるため、実際に危険性と考慮すべきルートは1つだけ、それ以外は生存が可能である。逆に「中止する」を選んだ場合、金額は見えているとはいえ巨額の負債を背負う恐れがあり、事業自体も存続できない可能性が高い。

定性的な評価を付け加える。

「決行」ルートにおける最悪のルートは賠償請求されることであるが、そもそも来場者は箱庭の住人だ。感染したからといって一転してK-1を責めるだろうか。可能性はゼロではないが、心理的な部分が大きいので、会場での真摯な対応でそのリスクは減らすことができる。仮に責を問う人が現れたとしても「K’FESTAがあったから感染した」という因果関係を証明することは難しいだろう。また「決行」ルートのうち次に厳しいCons.は「壮絶な批判を浴びる」だが、ドライに考えればこれは事業に直接影響しない。収入を奪われたり賠償を求められたりするものではないからだ。しかもそもそもK-1のターゲットはマス市場ではなく箱庭なので、ターゲット外のセグメント(普段K-1に興味がない人)から批判されても実業への影響は少ない。いつも何の報道もしないワイドショーや夜のニュースが俄かに騒いだところで箱庭の中には大して響かないのだ。

逆に「中止する」を選ぶとキャンセル料・違約金・チケット返金などが生じ、利益を直接的に圧迫する。特にチケットの返金は相当の重荷となる。「では返金しなければ良いでは?」という声が聞こえてきそうだが、さすがに返金しなければファンが離反するだろう。K-1にとってファン=箱庭の住人の離反は、箱庭の崩壊を招くため、絶対に避けねばならない展開である。従ってチケット代の返金はほぼマストと考えれば、巨額の金銭負担を抱えるルートしかないのである。

以上より、K-1にとって合理的な選択肢は「決行」であり、せめてその中で感染を可能な限り減らす対応をとる(マスク配布、体温測定など)のが最善の打ち手であったことがわかる。

合理的なら許されるのか?

このように述べると、いかにもK-1が自身の利益のために公益を犠牲にした、罪もない人々にウィルスを撒き散らす蛮行を強行した、と見られがちだ。だが果たしてその断罪は適切だろうか。

上記のように最も合理的な判断をしたとしても、壮絶な批判に晒される可能性は高かった。そうなっても金銭的なダメージは少ないとは確かに述べたが、そうは言っても人間だ。人でなしと言わんばかりの壮絶な批判に馬耳東風というわけにはいかない。家族がいればなおさらだ。精神的につらいに決まっている。平時なら絶対にしない判断だ。

それでもなお決行を選択した理由は何か。考えられるのは「経済死」である。

Twitterを見ていると、経済死、即ち収入がなくなることや巨額の負債を抱えることを軽く見る人が結構いるようだ。「人命と金は比較にならない」と鼻息が荒い。

しかしその認識は間違っていると思う。収入が途絶えて生活が立ち行かなくなることは現代においては普通に生命に関わる。

個人的な話で恐縮だが、自分には学生時代に一時期1食100円の生活をせざるを得なかった時期もあるし、マイナースポーツに携わっていたので実力に反して経済的に報われない悲哀も知っている。プロ格闘家の経済事情にも触れているし、今の仕事でも不採算部門の撤退現場を経験した。「金のない悲劇」がどういうものか、私には実感があるし、怖い。

もしかしたら伝わるかも、と思って例を挙げたい。

あなたは知人を招いて会費制のパーティを主催する。来場者は300人で確定、費用は会場代含めもろもろ290万円で支払い済。会費の1人万円/人も既に徴収しており、あとは開催するだけだ。

と、ここでコロナウィルスの騒ぎが起きた。こんな人数を集めることがリスキーなのは明らかだし、公益にもとることも明白だ。

この状況下でなおあなたは中止を即決できるだろうか。

…まぁ即決できる人もいると思う。

だがもし会費の返還が不可避だとしたらどうだろうか。変換する300万円はあなたが供出しなければならない。

更にもしあなたの手元の全財産が100万円しかなく、かつ中止すれば信用を失い今の仕事を辞めねばならないとしたらどうだろうか。

そしてもしあなたが独身ではなく妻と子供がいたとしたらどうか。あなたのみが収入源で、愛する妻と子供のライフラインが今あなたにしかないとしたら。

最後に、もしその憂き目に遭うのがあなただけではなく、一緒にやってきた仲間も巻き込むことになるとしたら、どうだろうか。

それでもなお公益を優先できるだろうか。この状況で私益の確保に走ることは悪いことなのだろうか。

この構図を「人命か金か」と単純化することは不適当ではないだろうか。どちらも人命の問題なのではないか。

この問題に絶対の正解はない。公益を優先することは間違いなく正解の1つだが、眼前に迫るもっと明確な脅威である経済死を回避するために利己的な行動をすることを誰が責められようか。典型的なトロッコ問題ではないか。

そしてこの「どれも正解」「どれも不完全」な状況下でなお、しかも従業員の運命を背負って決断を迫られるのが経営者でありリーダーだ。決断しなければならない以上はできるだけ良い決断をしたい。そのためには「合理的」であることは最低限必要だし、思慮深いリスク査定や、修羅の覚悟のリスクテイクも必要になる。そう考えれば今回K-1が取った一連の行動は、極めて合理的であり、覚悟を決めたものであった。

K-1の判断がベストだったかはわからない。だが合理的ではあった。公益と私益を天秤にかけて私益を選んだことは事実だが、それによって公益がどのようにどのくらい棄損されたかは測れない。そしてこの判断のお陰で生活が守られた人が目の前にいるとすれば、その事実は揺らがない。

正解がない中での難しい判断。進んでも戻っても地獄の厳しい決断。K-1の今回のこの決断には、ただただ「お疲れ様」と労いの言葉をかけたい。

修羅の覚悟に「自粛要請」という無責任

冒頭の通り、箱庭の興行が俄かに衆目を集めたのは埼玉県知事の“タレコミ”によるものだった。箱庭とはいえネームバリューがあるK-1だけにこのコメントはマスコミやSNSの恰好の餌食となった。普段K-1に見向きもしない、新旧K-1の違いも認識していないマス市場の住人が大いに吠えた。

しかしこの自粛要請とは要するに強制力のない申し入れだそうだ。詳細は割愛するが、単なる意見表明に近い。

K-1の判断には賛否両論があっていいと思うが、この自粛要請という打ち手には怒りを禁じ得ない。

既述の通りK-1の判断は合理的でアクションも一貫している。だから当事者でなくともきちんと分析すれば「相手が取り得る行動」として必ずノミネートされる展開だったはずだ。また県知事曰く「何度も話し合った」らしいので、決行の動機に経済的事情があることや、修羅の覚悟を決めていることもわかっていたはずだ。

その相手に対し「自粛要請」で臨むとはなんという蟷螂之斧か。そんなもので止められるはずがないじゃないか。本当に止めたいと思ったのなら、なぜ強制的に止める手法をとらなかったのか。なぜK-1の悩みの根源である経済的事情の解消に動かなかったのか。あるいはなぜ「絶対に感染者を出さない」ための手助けをしなかったのか。

確かにさいたまSAのキャンセル料免除を申し出たともされている。だがよく考えれば役務提供をする前に言っているわけで、ある意味で当たり前の、何の懐も痛まないノーリスクの提案だ。第一そんなものでカバーできる損失でないことは「何度も話し合った」ならわかるだろう。それなのにノーリスクの安全地帯から中小企業に爆弾を放り込むとは一体どういう了見か。

どんな企業や事業体にだって、慈善団体でない限り営利を追求する権利がある。そのために最も合理的な判断をしてくることは予想の範疇というかど真ん中だ。そのど真ん中の行動が自身の利害と一致しないことを挙げて批判を展開するとは、思慮の浅さと調整能力のなさを感じる。

今回の一件で最も努力を怠り覚悟が無かったのは、政治だ。

覚悟の果てに

修羅の覚悟で大会をやり切ったK-1。幸いにも現時点で来場が原因とされるウィルス感染拡大は報道されていない。マスコミは興味を次の獲物に移したようで、沈静化してきている。この結果から見てもK-1のリスク査定と判断は1つの正解だったと言えるだろう。

一方で今回の騒動で格闘技へのイメージを悪くした人もいるようだが、最初から会場にも来ないし格闘技に金も落とさない人なら雑音でしかない。それよりも今回の騒動を受けイベント業界への政府支援の動きが少しだが起きたことが有意義だと思う。今回K-1は開催を決行できたが、例えば数百人規模のイベンターは決行という選択肢をとれず、何の補填も得られないまま巨額の負債を抱える例が起きている。かつて経営判断を誤って破産したK-1という組織が、見事な判断によって他業種にまで光明を与えたのだとしたら、なかなかかっこいい話だ。

最後に、今回見事なディフェンステクニックを披露したK-1だが、オフェンスはどうだろうか。

今回の一件でK-1は箱庭をより強固なものにした。住人はより強く帰依することだろう。だが箱庭には、それをコンプリートしてしまうと次の手を打ちにくいというデメリットがある。ひとたびコンプリートしてしまったら、箱庭を広げるために一度壁を崩すか、それでも壁を崩さず心中するかしかない。そして今、箱庭のアイコンとも言える人物が、中から壁を叩き続けている。

壁を崩すか心中か。K-1が抱えるこの本質的な問題は、最大の危機を乗り切った今もなお箱庭を見下ろしている。

主に格闘技を題材に「戦略」を考察します。

試合での選手の戦略も考えますが、団体や業界の事業戦略も考えます。

格闘技経験(アマ)約30年。陸上競技経験10年。MBAホルダー。実はトリリンガル。現在4か国語目に挑戦(苦戦)中。